【5/23】見ごろの植物を更新しました

今週はイベントが盛りだくさん!25日(日)まで「第48回 さつきまつり(会場:本館・映像ホール)」を開催中です。 詳しくはこちら⇒第48回 さつきまつり

また、本日23日(金)から30日(金)まで※「ガンゼキラン大群落の限定公開」を開催中です。普段立ち入ることができない未公開園地に植栽した絶滅危惧種のガンゼキラン5,000株以上・約500 ㎡の大群落をご覧いただけます。斜面一面に咲き誇る見事な景色をお楽しみください。 詳しくはこちら⇒ガンゼキラン大群落の限定公開 ※26日は休園日です。また公開日であっても雨天で公開中止の場合あり。詳しくはお問い合わせください。

それでは、今週も見ごろの植物をご紹介します。

見ごろの状況

今週の見ごろの植物

What’s in Bloom

毎週、園内を巡回しておとどけします。

舐めるとほんのり甘く、花の香りが広がりました(真似はしないで)

5/23現在、本館と展示館を結ぶ回廊で白い花を咲かせています。本種は本州(千葉県以西の太平洋側)、四国、九州に分布し、暖地の海岸に近い林に生えるつる植物で、ほかの木々に巻き付きながら生育します。上へ上へとつるを伸ばし、林冠など日の当たるところで花を咲かせるため、野外では目の前で花を見る機会はあまりありません。牧野博士はシタキソウの名前について「江戸時代の本草学者・井岡冽氏がつけた舌切草を略したものだ思われるが、意味は分からない」と述べています。チョウの仲間がよく吸蜜に訪れますが、口吻(チョウが蜜を吸うストロー状の口)を差し込んだあと抜けなくなって、もがく様子が目撃されており、ひょっとしたらこれが和名の由来かも…と当園のスタッフはひそかに思っています。花は非常に香り高いので、ぜひこの機会に顔を近づけて香りも楽しんでください。

5/30(金)※までガンゼキラン大群落の限定公開(期間中11時から15時まで、雨天で公開中止の可能性あり)を行っています。展示館の裏、普段は非公開エリアである南側の斜面に約5,000株の群落がご覧いただけます。国内では本州(静岡県・紀伊半島)、伊豆諸島、四国、九州および琉球のほか、国外では台湾、中国~ヒマラヤ、東南アジアなどに分布する、暖温帯から亜熱帯の常緑樹林の下で見られる地生ランの一種です。ランの仲間には、茎の一部が肥大し水や栄養を貯蔵する役割を持つバルブ(偽球茎)が発達する種があり、本種の和名はバルブの形状がごつごつしていてまるで岩石に見えることに由来します。常緑樹林下の少し薄暗い環境で生育し、高知県ではかつて、低山を中心に自生のものが見られたようです。ところがこの半世紀の間に園芸目的の盗掘や山の開発などにより絶滅が危惧されており、環境省レッドリスト(2020)では絶滅危惧Ⅱ類(VU)、高知県レッドデータブック(2022)では絶滅危惧IB類(EN)に指定されています。雨天などで公開中止になった場合は、南園のお馬路を下った先にもまとまった群落があるので、こちらまで足を運んでいただけると花を楽しめます。※26日は休園日です。当日の公開の状況についてはお問い合わせください。

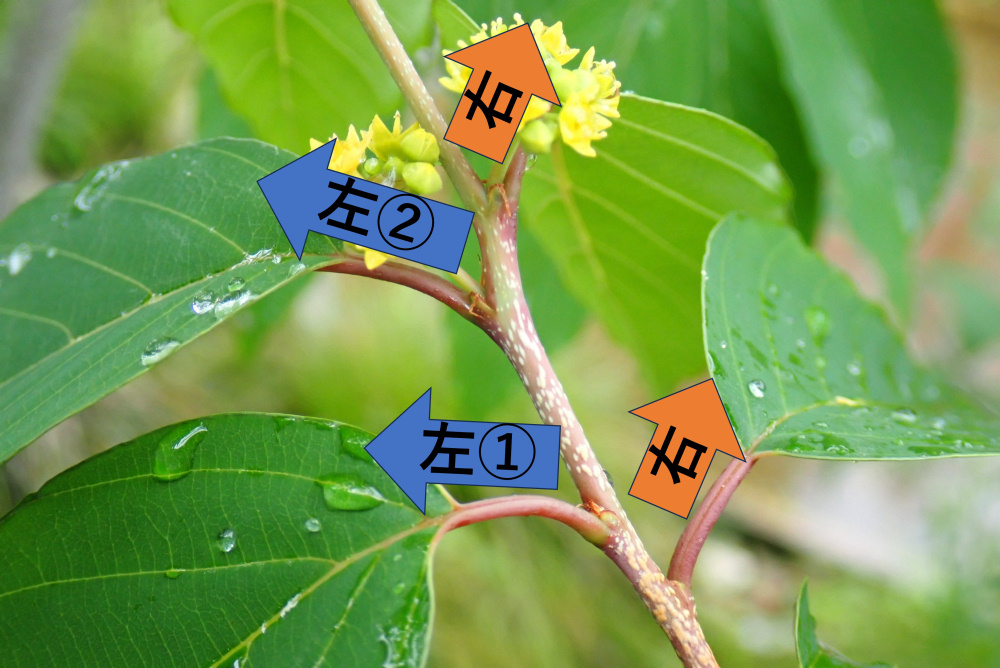

土佐の植物生態園にもありますが、展示館の中庭での観察が分かりやすくおすすめです。5/23現在、黄色の小さな花を枝先につけています。1884(明治17)年秋、22歳の牧野博士がよく登っていた横倉山(高知県高岡郡越知町)の山頂付近にある横倉宮のそばで本種を発見しました。牧野博士が発見し、標本を採集したまさにその木は今も現存しており、樹齢は180年ほどと考えられています。展示館中庭の株はその木からタネをもらって育てた子供にあたります。牧野博士は当初、横倉山にしか生育していないと考えてヨコグラノキと和名を付けましたが、国内では本州(宮城県・新潟県以西)、四国、九州(宮崎県)に点在して分布することが明らかとなっています。本種の葉は時に、左右交互に2枚ずつつくことがあり、多くの植物で見られる互生や対生ではない、その葉のつき方をコクサギ型葉序とよびます。今はまだ新梢の長さが短く、少し分かりずらいのですが、今後枝がさらに伸長すればその特徴的な葉のつき方が分かりやすくなると思うので、葉のつき方にも注目してみてください。

広報・ガイド班長 西村 佳明

![]() マークの植物名をクリックすると植栽場所や詳しい説明がご覧いただけます。

マークの植物名をクリックすると植栽場所や詳しい説明がご覧いただけます。

今週の見ごろの植物

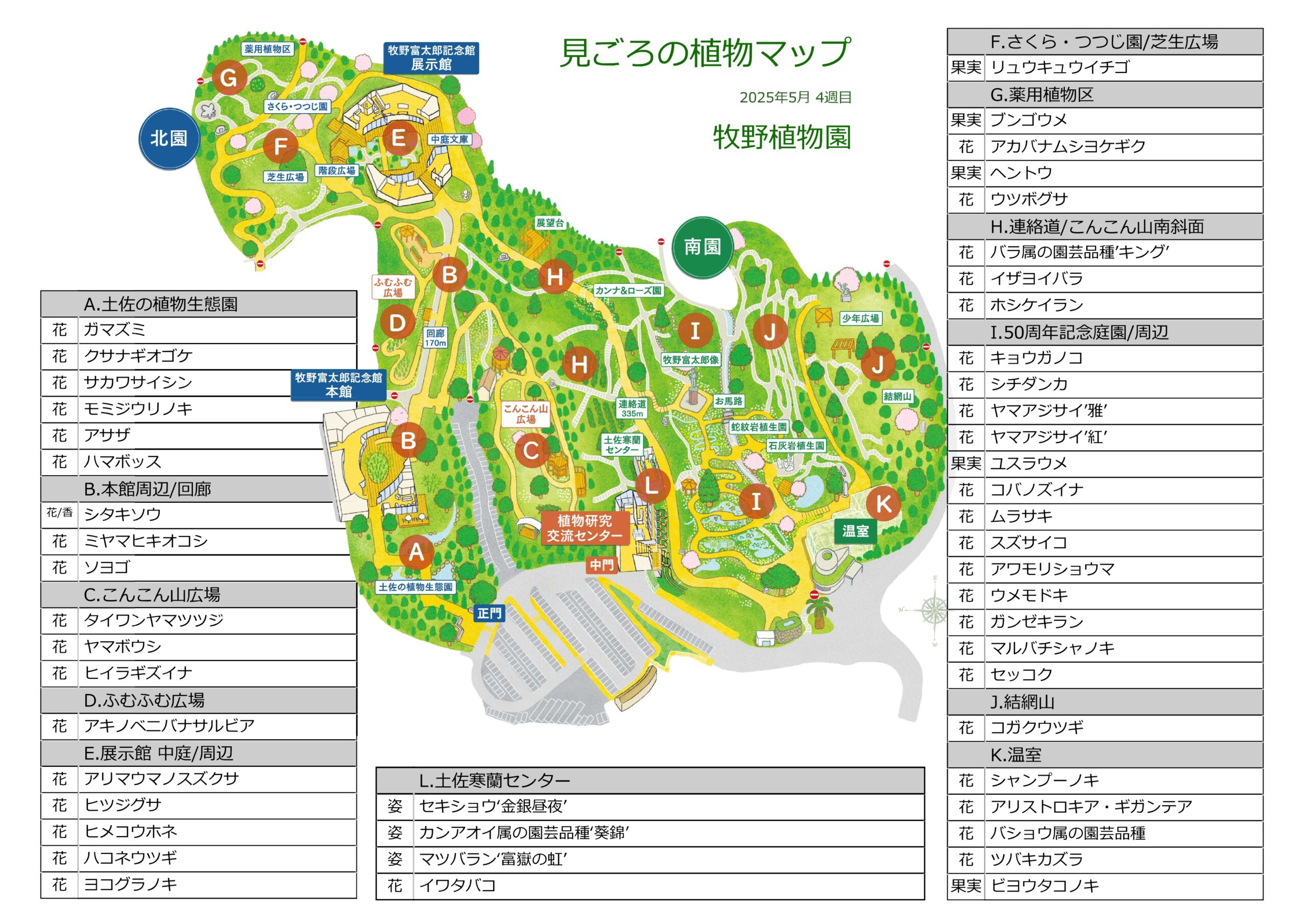

今週の見ごろマップ

「見ごろ植物マップ&フォト」過去1年分もダウンロードできます。「見ごろカレンダー」のページで確認してみてください

→ここをクリック