【5/30】見ごろの植物を更新しました

まもなく梅雨入りかという園内ではヤマアジサイやハナショウブの仲間が見ごろをむかえています。雨が降ると少し憂鬱な気分になる方も多いかと思いますが、ヤマアジサイやハナショウブは雨の情景に大変よく似合います。雨具を持って観察に出かけませんか?

それでは、今週も見ごろの植物をご紹介します。

見ごろの状況

![]() ガンゼキラン(ラン科)…★★★ 南園のお馬路を下った先で見ごろです。

ガンゼキラン(ラン科)…★★★ 南園のお馬路を下った先で見ごろです。

アヤメの仲間(アヤメ科)…★★★ ![]() ノハナショウブやハナショウブの園芸品種が見ごろです。

ノハナショウブやハナショウブの園芸品種が見ごろです。

今週の見ごろの植物

What’s in Bloom

毎週、園内を巡回しておとどけします。

今週は私が好きな花の一つである花菖蒲(ハナショウブ)についてご紹介します。植物名が漢字で紹介されることに少し違和感を感じる方もいらっしゃるかもしれませんね。植物を含め、生物名をカタカナで表記するというのは学問上の慣例であり、我々職員も通常はカタカナで表記しますが、ここはあえて本種が持つ歴史的・文化的側面から、漢字表記としてみます。花菖蒲は山野の草原や湿地に生える多年草であるノハナショウブという単一の野生種から生まれた園芸品種です。

![]() ノハナショウブは北海道・本州・九州、朝鮮、中国(東北)、シベリア(東部)に分布し、写真1枚目のような紅紫色を中心に、花色の変化が見られます。自生地では色変わりや変わった花形のものがまれに発見され、観賞価値が高いものは古くより珍重されていました。中でも1980年に青森県六ケ所村で発見されたノハナショウブ‘北野天使’は美しい花色と整った花姿から銘花とされています。これらノハナショウブをもとに江戸時代中期から後期より育種が進み、こんにち見られる花菖蒲の園芸品種群に繋がっています。花を観察してみると、大きく垂れさがる外花被片と、ほこのように立ち上がる内花被片、花柱の先に着くずい片などからなるのがわかります。基本はそれぞれ3つずつありますが、育種が進んだ結果、内花被片やずい片が弁化して見た目がさらに豪華になったものも見られます。

ノハナショウブは北海道・本州・九州、朝鮮、中国(東北)、シベリア(東部)に分布し、写真1枚目のような紅紫色を中心に、花色の変化が見られます。自生地では色変わりや変わった花形のものがまれに発見され、観賞価値が高いものは古くより珍重されていました。中でも1980年に青森県六ケ所村で発見されたノハナショウブ‘北野天使’は美しい花色と整った花姿から銘花とされています。これらノハナショウブをもとに江戸時代中期から後期より育種が進み、こんにち見られる花菖蒲の園芸品種群に繋がっています。花を観察してみると、大きく垂れさがる外花被片と、ほこのように立ち上がる内花被片、花柱の先に着くずい片などからなるのがわかります。基本はそれぞれ3つずつありますが、育種が進んだ結果、内花被片やずい片が弁化して見た目がさらに豪華になったものも見られます。

松平定朝(さだとも)が育成した菖翁花(しょうおうか)

内花被片が弁化し(六英という)、淡色の絞りあり。

瑠璃紺色の無地で六英。

淡藤色の地に白筋が入る。六英。照明下で乾燥するのか本来の花姿ではない。

花菖蒲を語るうえで外せない人物が松平定朝(通称:菖翁しょうおう)です。江戸の時代、園芸は大名や旗本、豪商など特権階級の高貴な趣味であり、花菖蒲においても彼らは自慢できる見事な花を入手し咲かせようと競っていました。松平定朝も旗本で、父の代から集めた花菖蒲をもとに実生による育種に力を入れ、彼が作出した園芸品種は自らを菖翁と称した彼の号から菖翁花と呼ばれています。このうち、宇宙(おおぞら)、連城の璧(れんじょうのたま)、仙女の洞、立田川、霓裳羽衣(げいしょううい)、王昭君、鶴の毛衣などが江戸の時代から現在まで受け継がれ現存しています。

江戸末期の堀切村(現在の東京都葛飾区)には小高園と武蔵園の2つの花菖蒲園ができ、開花期には多くの人々が訪れる一大観光地となっていたようです。そこから花菖蒲の園芸文化は全国へ伝播していき、江戸花菖蒲のほか伊勢花菖蒲、熊本花菖蒲、長井古種などに代表される、地域ごとに特色のある園芸品種が生まれます。花菖蒲文化は綿々と続き、戦後の花菖蒲文化をけん引した平尾秀一や冨野耕治、あるいは海外の育種家など多くの人の尽力によってさらに育種が進みました。昭和40年代以降には開発ラッシュに乗じた花菖蒲園の造成が各地で行われました。花菖蒲の園芸ブームはひと時よりも落ち着きを見せていますが、今でもアジサイとともに梅雨時期の花の代表格といっても過言ではありません。

5/30現在園内で見られる花菖蒲の一例

白地に藤色の内花被片をもつ二色花。加茂花菖蒲園作出

濃紫色の三英。加茂花菖蒲園作出

江戸古花。淡藤色の地に藤色の脈。六英。

青紫地に白筋。六英。清水弘氏作出

明るい濃ピンクの銘花。

5/30現在、土佐寒蘭センターと南園を中心に、極早生から早生(早咲き)の花菖蒲が咲いています。花は二番花、三番花と続くものの、一つの花の寿命が3日ほどと比較的短命です。中生、晩生と進んでいき、花菖蒲の見ごろは6月下旬には終わるでしょう。

参考文献 清水弘・椎野昌宏著 現代花菖蒲図鑑 古花から最新花まで 淡交社

広報・ガイド班長 西村 佳明

![]() マークの植物名をクリックすると植栽場所や詳しい説明がご覧いただけます。

マークの植物名をクリックすると植栽場所や詳しい説明がご覧いただけます。

今週の見ごろの植物

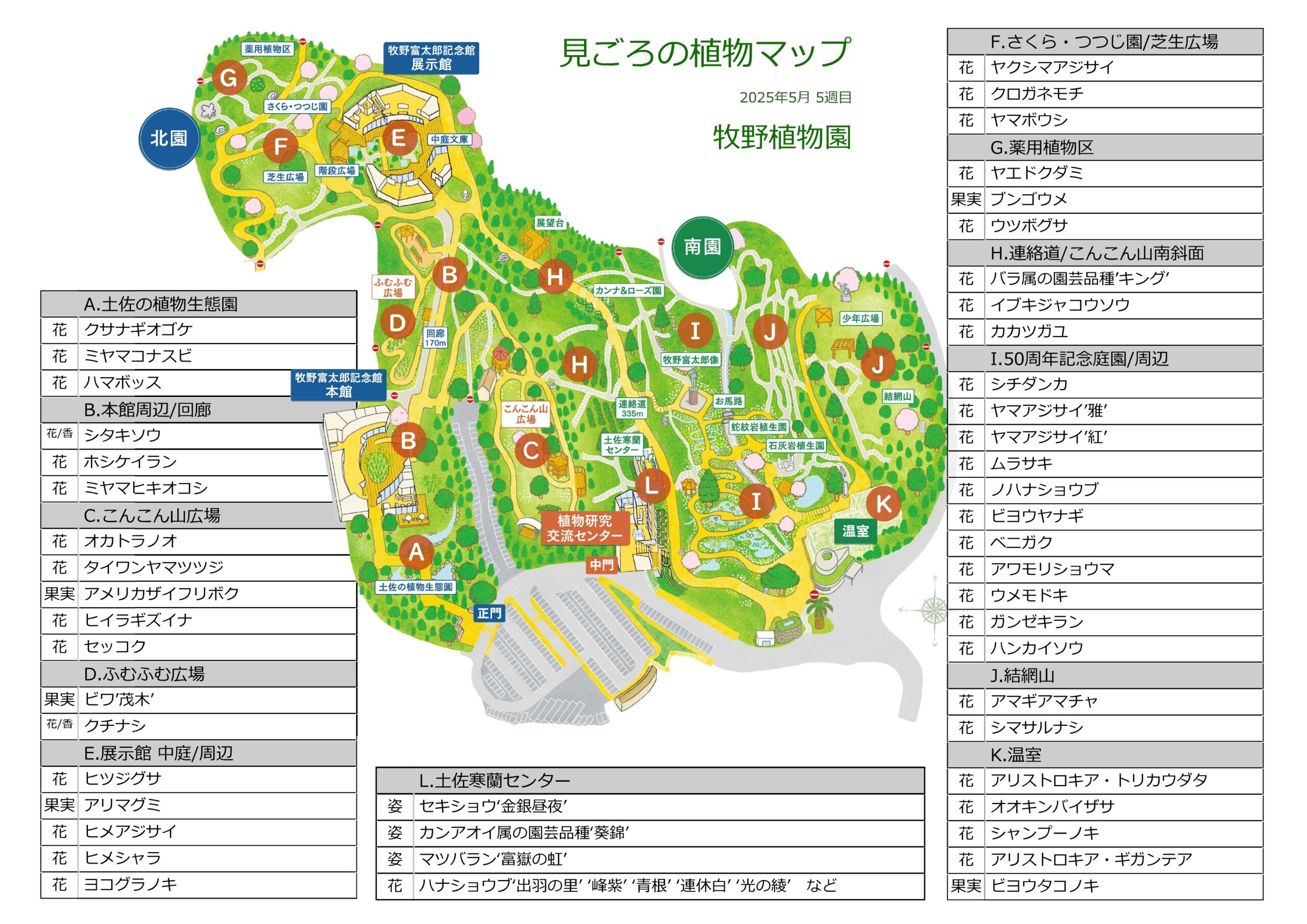

今週の見ごろマップ

「見ごろ植物マップ&フォト」過去1年分もダウンロードできます。「見ごろカレンダー」のページで確認してみてください

→ここをクリック

初夏から夏のイベントなど

下のボタンから内容を確認