【4/4】見ごろの植物を更新しました

こんこん山で開催中の【春のフラワーイベント こんこん山花さんぽ~虹色の風~】。ここ最近の暖かさで一気に花が増え、虹色の花のじゅうたんが皆さんの心を躍らせてくれます。花畑をバックにベンチに座って記念撮影ができるのでご来園の際にはぜひお立ち寄りください。それでは、今週も園内の見ごろの植物をご紹介いたします。

見ごろの状況

サクラの仲間(バラ科)…★★★ ![]() エドヒガン‘八重紅枝垂’、

エドヒガン‘八重紅枝垂’、![]() サトザクラ‘御車返し’が見ごろです。

サトザクラ‘御車返し’が見ごろです。

ツツジの仲間(バラ科)…★★★ 土佐の植物生態園にある![]() フジツツジ や 結網山の

フジツツジ や 結網山の![]() サクラツツジが見ごろです。

サクラツツジが見ごろです。

モモ(バラ科)…★★★ ![]() モモ‘源平’は咲き始め。モモ‘残雪枝垂’ や モモ‘照手桃’ は見ごろです。

モモ‘源平’は咲き始め。モモ‘残雪枝垂’ や モモ‘照手桃’ は見ごろです。

![]() ヒスイカズラ(マメ科)…★★★ 見ごろです。

ヒスイカズラ(マメ科)…★★★ 見ごろです。

今週の見ごろの植物

What’s in Bloom

毎週、園内を巡回しておとどけします。

今週は本館ウッドデッキ周辺にある見ごろの植物をご紹介します。不定期でエリアを絞った見ごろの植物を紹介しようと思い、今週はその第一弾です。

展示館と同様、平成11(1999)年にオープンした本館。そのウッドデッキと周辺には開花期のみの期間限定で、当園の北園班が丹精を込めて育てた、博士にゆかりのある植物や希少な植物が鉢の姿で展示されています。草丈の低いものや、頭上高くで生育するものなど、普段中々観察しにくい植物でも、鉢に仕立てると細かな特徴などが目線の高さで観察できます。4/4現在、ヤハズマンネングサ(ベンケイソウ科)やユキモチソウ(サトイモ科)、シコクチャルメルソウ(ユキノシタ科)、サダソウ(コショウ科)、ヤシャビシャク(スグリ科)、ゲンジスミレ(スミレ科)の6つの鉢がご覧いただけます。

まずご紹介するのは、![]() ヤハズマンネングサ(ベンケイソウ科)。

ヤハズマンネングサ(ベンケイソウ科)。

ヤハズマンネングサは高知県と徳島県の石灰岩地に分布する多年草で、牧野博士が高知県斗賀野村(現佐川町)で採集した標本をもとに、和名の提唱と学名を発表しました。葉をよく観察すると先端がわずかにくぼんでおり、これが和名の矢筈(矢の末端にある弓弦を受ける部分)の由来となっています。多肉質の葉と茎をしており、3月から5月にかけて径1センチほどの鮮やかな黄色の花を咲かせます。マンネングサの仲間は園芸目的で栽培されることも多く、多肉植物が好きな方は学名を英語読みしたセダムと呼び親しまれます。

次に紹介するのは![]() ユキモチソウ(サトイモ科)。

ユキモチソウ(サトイモ科)。

ユキモチソウは生態園や回廊にも植栽がございますが、本館ウッドデッキの鉢展示のほうが近くからじっくり観察ができます。山地の林下に生え、三重県と奈良県にも自生がありますが、主な分布は四国です。ミズバショウやカラーなどほかのサトイモ科の植物と同様に、花序を取り囲むように仏炎苞と呼ばれる総苞(葉が変化したもの)に包まれており、花序の先端である付属体が顔をのぞかせています。その付属体がまるで雪のような、餅のような姿であることが和名の由来です。一度見ると忘れないその独特なフォルムから山野草としても非常に人気ですが、園芸目的の盗掘が横行し、環境省レッドリスト(2020)では絶滅危惧Ⅱ類 (VU)に指定されています。

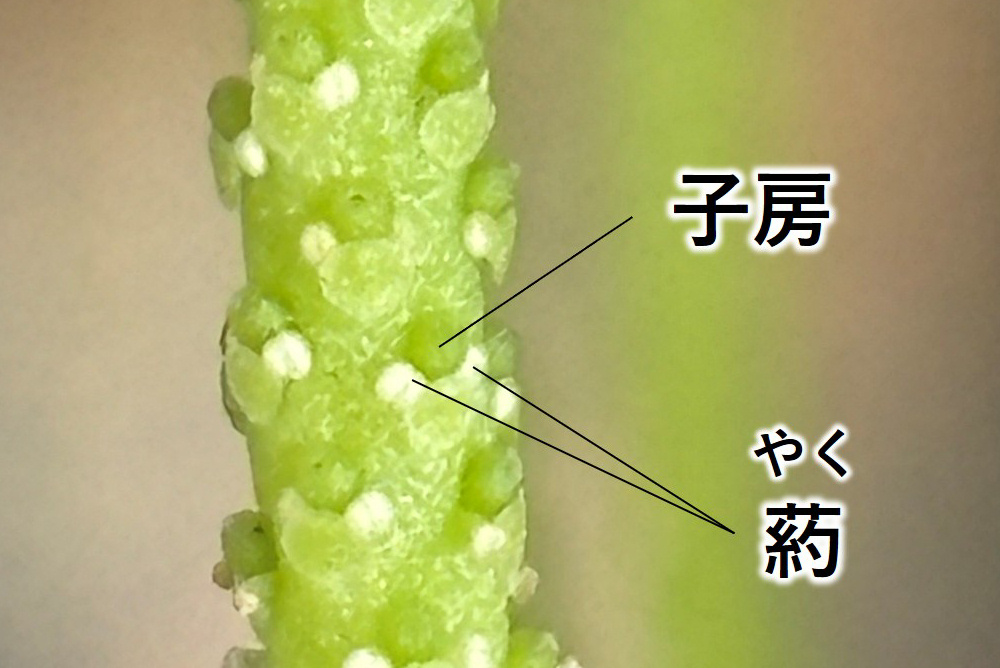

続いて紹介するのは![]() サダソウ(コショウ科)。

サダソウ(コショウ科)。

サダソウは四国南部・九州南部~琉球、台湾に分布し、海岸近くの照葉樹林内や林縁の主に岩の上に自生します。和名は自生地のひとつである鹿児島県の佐多岬に由来します。高知県では、太平洋沿いのごく限られた場所にのみ見られます。茎の先に伸びた細長い部分は肉穂花序という花の集まりで、ルーペなどを使ってよく見ると、ぷくっと膨れた子房を挟むように1対の葯(やく)が観察できます。

最後はゲンジスミレ(スミレ科)。

ゲンジスミレは園内で初めての展示になります。この展示株は愛媛県松山市の腰折山産の種子を寄贈いただいたもので、現地ではイヨスミレと呼ばれています。葉の裏が紫色を帯びることから紫式部、その作品である『源氏物語』を連想しつけられたとされていますが、展示株の葉はほぼ緑色です。いがりまさし著:日本のすみれによると、「裏面は紫色になるが、淡緑色のものもある。とくに西の地方ほど紫色が薄くなる傾向がある」とあり、腰折山産の特徴なのかもしれません。牧野博士はゲンジスミレとイヨスミレをそれぞれ別種として発表していますが、現在では同一種と考えられています。

広報課ガイド担当 西村 佳明

![]() マークの植物名をクリックすると植栽場所や詳しい説明がご覧いただけます。

マークの植物名をクリックすると植栽場所や詳しい説明がご覧いただけます。

今週の見ごろの植物

今週の見ごろマップ

「見ごろ植物マップ&フォト」過去1年分もダウンロードできます。「見ごろカレンダー」のページで確認してみてください

→ここをクリック